Unterschiedliche Farben und Schattierungen im Bruchteil einer Sekunde zu erkennen und zu unterscheiden ist eigentlich eine Spezialität des menschlichen Auges. Sensoren, die nach dem so genannten Dreibereichsverfahren arbeiten, übertreffen das menschliche Auge mittlerweile jedoch bei weitem. Die automatische Farberkennung erobert sich deshalb immer weitere Einsatzbereiche, angefangen bei der Verpackungs- und Druckindustrie bis hin zur Qualitätskontrolle in automatischen Fertigungsprozessen und beim Separieren unterschiedlicher Komponenten. In Zukunft könnte sich dieser Trend noch weiter verstärken. Neue Standardsensoren überzeugen heute durch ein besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis, das die automatische Farberkennung für viele Einsatzbereiche jetzt noch interessanter macht.

Prinzipiell kann man bei Farbsensoren zwischen zwei Varianten unterscheiden: Sensoren, die Farben wiedererkennen und „echten“ Farbsensoren, die – vergleichbar einer Waage mit geeichter Skala – Farben absolut erfassen. Letztere haben in der Praxis jedoch einen Nachteil: Sie sind nicht nur teuer, sondern meist für schnelle Online-Messungen zu langsam. Hier sind Sensoren, die Farben nicht messen, sondern wiedererkennen, die bessere Wahl, zumal die vergleichende Messung praktikablere Ergebnisse liefert. Gut-/schlecht-Aussagen sind meist sinnvoller, als die genauen RAL-Farbtöne oder RGB-Werte zu kennen. Wiedererkennende Farbsensoren arbeiten dennoch keineswegs ungenau, nur weil sie die Farbanteile nicht absolut messen. Mit der vergleichenden Farbmessung nach dem so genannten Dreibereichsverfahren lassen sich alle Farbschattierungen unterscheiden, die mit dem menschlichen Auge wahrnehmbar sind, also mehrere 100.000 Farbtöne.

Vergleichende Farbmessung: das Dreibereichsverfahren

Wie die vergleichende Farbmessung bzw. die Farbwiedererkennung funktioniert, ist vom Prinzip her einfach zu verstehen: Das Prüfobjekt wird zunächst von einer LED mit Weißlicht oder nach den Gesetzen der additiven Farbmischung sukzessiv mit rotem, grünen und blauen Licht beleuchtet. Das Licht wird auf eine Fotodiode reflektiert. Die spektralen Teillichtströme für Rot, Grün und Blau werden ausgewertet und mit gespeicherten Referenzwerten verglichen. Je nach Ergebnis des Vergleichs signalisiert der Ausgang „Farbe erkannt“ bzw. „Farbe nicht erkannt“.

Um die entsprechenden Referenzwerte zu hinterlegen, lassen sich bei den neuen Farbsensoren von Contrinex beispielsweise für bis zu drei Kanäle per Knopfdruck im Teach-In-Verfahren die entsprechenden Farben bzw. Farbschattierungen einlernen. Dabei sind für jeden Kanal die Schalttoleranzen jeweils in fünf Abstufungen einstellbar. Dadurch können die Geräte einerseits feinste Nuancen erkennen, andererseits aber – falls gewünscht – auch eine gewisse Farbvariation zulassen.

Zuverlässige Farberkennung auch für anspruchsvolle Applikationen

Für eine genaue und konsistente Farberkennung müssen jedoch einige grundsätzliche Bedingungen erfüllt sein. Eine besondere Herausforderung für eine zuverlässige Erkennung stellt die reflektierte Lichtstärke dar. Deshalb sollte der Abstand zum Objekt normalerweise möglichst klein und gleichbleibend sein. Eine regelmäßige Korrektur, z.B. eine Messung des Untergrunds, gilt ebenfalls als obligatorisch. Sie wirkt praktisch als Eichung, die immer nach einer bestimmten Anzahl von Messungen vorgenommen werden sollte, um die Genauigkeit der Ergebnisse auch langfristig zu gewährleisten.

Um auch dann eine genaue und zuverlässige Farberkennung zu garantieren, wenn die Applikationsgegebenheiten nicht optimal sind, haben die Konstrukteure von Contrinex eine Optik entwickelt, die im Vergleich zu herkömmlichen Autokollimationsoptiken gleich eine ganze Reihe von Vorzügen bietet. So wird beispielsweise die Farberfassung im Arbeitsbereich zwischen 30 und 40 mm nahezu unabhängig vom Abstand des zu erfassenden Objekts. Der Auswerteelektronik, die die Signale der Fotodiode verarbeitet, stehen für jeden Ausgang alle drei RGB-Signale zur Verfügung. So kann für jedes Eingangssignal zwischen Ist- und Teach-Wert unterschieden werden. Alle 8 ms erfasst der Sensor automatisch die Farbwerte des Untergrunds. Dieser Untergrundabzug sorgt dafür, dass die Messergebnisse auch langfristig stabil bleiben.

Schnell, praxisgerecht und einfach in der Handhabung

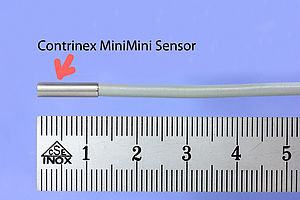

Dank der hohen Schaltfrequenz von bis zu 4 kHz sowie der programmierbaren Impulsverzögerung und -verlängerung von je 0 bis 500 ms kann man die Sensoren in zahlreichen Anwendungen und auch in bestehenden Anlagen problemlos integrieren. Selbst bei hohen Taktraten ist eine sichere Erfassung garantiert. Die Sensoren an die jeweiligen Einbaubedingen anzupassen ist einfach: Der 5-polige S12-Stecker ist von 0 bis 90° verstellbar. Befestigt werden können die Sensoren entweder mit Winkeln oder in einer Klemmhalterung (Schwalbenschwanz-Nut). Das Glasfenster lässt sich mit herkömmlichen Mitteln einfach reinigen, so dass man die Geräte auch in staubigen Umgebungen einsetzen kann. Die Farbsensoren sind in einem Standardgehäuse aus glasfaserverstärktem PBTP untergebracht und mit Abmessungen von 40 x 50 x 15 mm sehr kompakt. Sie erfüllen die Anforderungen der EN 61140, Isolationsklasse II.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind breit gefächert und reichen von der Verpackungs- und Druckindustrie bis hin zu automatischen Fertigungsprozessen. Hier lassen sich die Farbsensoren z.B. zur Qualitätskontrolle oder zum Separieren unterschiedlicher Komponenten einsetzen. Sie eignen sich zur Prüfung und Analyse von Mischverhältnissen und können die Position oder Anwesenheit von Prüfsiegeln oder Ähnlichem kontrollieren. Prinzipiell lassen sie sich damit überall verwenden, wo Farben automatisch identifiziert werden sollen.

Farben und Farbmischung

Prinzipiell unterscheidet man zwischen additiver Farbmischung (RGB) und subtraktiver Farbmischung (CMYK). Die additive Farbmischung beschreibt die Überlagerung von Lichtstrahlen, bei der für das menschliche Auge ein neuer Farbeindruck entsteht. Dies ist auch das Funktionsprinzip eines Farbbildschirms. Die additive Mischung der Farben Rot, Grün und Blau ergibt Weiß. Rot und Grün ergibt Gelb. Im Gegensatz dazu beschreibt die subtraktive Farbmischung die Herausnahme einzelner Lichtfarben (Licht unterschiedlicher Wellenlänge) aus weißem Licht. Das ist beispielsweise beim Mischen von Lacken oder Druckfarben der Fall. Jeder kennt die Methode aus dem Wasserfarbkasten. Die Primärfarben hier sind Gelb, Magenta und Cyan. Die Mischung dieser drei Farben absorbiert alles Licht und ergibt Schwarz. Cyan und Gelb ergibt Grün. Die zusätzliche Druckfarbe Schwarz (Key) – für die das CMYK-Farbmodell entworfen wurde – ist nötig, weil der Zusammendruck der drei Bunttöne (CMY) zwar theoretisch, aber nicht praktisch ein ausreichendes Schwarz ergibt.

Autoren: Dr. Marc de Huu leitet die Entwicklungsabteilung bei Contrinex in der Schweiz, Pierre-Yves Dénervaud ist Entwicklungs-Ingenieur in der Abteilung „Photoelektrische Sensoren“ bei Contrinex in der Schweiz

Farben im Blickfeld

Automatische Farberkennung auch für anspruchsvolle Anwendungen

- von CTX Thermal Solutions GmbH

- Mai 6, 2010

- 11574 views