Direktzugriff

Inhaltsverzeichnis2 Neues aus der Industrie: CTX | Fraunhofer3 Neues aus der Industrie: INNOVACE Studentenwettbewerb | SICK, Accerion4 Neues aus der Industrie: Bionische Robotik | Deutsche Messe5 Neues aus der Industrie: burster | AMA6 Automatisierung: Wie Servo-Systeme von OPC UA, EtherCAT und CC-Link-IE-TSN profitieren können7 Automatisierung: Imago Technology | Advantech, Orbbec8 Kommunikation: Wie weit ist der Weg zu Cyber-Security bei OT-Netzwerken?9 Automatisierung: LAPP | OKW10 Sensorik: Pepperl+Fuchs | Megatron11 Antriebstechnik: Stöber | Baumüller12 Antriebstechnik: Oriental Motor | Faulhaber13 Elektrik & Elektronik: Schurter | Yamaichi14 Elektrik & Elektronik: TDK Lambda | TTI15 Index16 Kontakte TIMGlobal17Firmen in dieser Ausgabe

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG13 SCHURTER AG14 YAMAICHI ELECTRONICS Deutschland GmbH14Baumüller Nürnberg GmbH12 Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG13 HMS Industrial Networks GmbH9 IMAGO Technologies GmbH8 MEGATRON Elektronik GmbH11 Mitsubishi Electric Europe B.V7 Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH10 Oriental Motor (Europa) GmbH13 Pepperl + Fuchs SE11 SCHURTER AG14 Stöber Antriebstechnik.GmbH & Co KG12 TDK-LAMBDA Germany GmbH15 TTI, Inc Europe15 U.I. LAPP GmbH10 YAMAICHI ELECTRONICS Deutschland GmbH14

#2 Inhaltsverzeichnis

#3 Neues aus der Industrie: CTX | Fraunhofer

#4 Neues aus der Industrie: INNOVACE Studentenwettbewerb | SICK, Accerion

#5 Neues aus der Industrie: Bionische Robotik | Deutsche Messe

#6 Neues aus der Industrie: burster | AMA

#7 Automatisierung: Wie Servo-Systeme von OPC UA, EtherCAT und CC-Link-IE-TSN profitieren können

#8 Automatisierung: Imago Technology | Advantech, Orbbec

#9 Kommunikation: Wie weit ist der Weg zu Cyber-Security bei OT-Netzwerken?

#10 Automatisierung: LAPP | OKW

#11 Sensorik: Pepperl+Fuchs | Megatron

#12 Antriebstechnik: Stöber | Baumüller

#13 Antriebstechnik: Oriental Motor | Faulhaber

#14 Elektrik & Elektronik: Schurter | Yamaichi

#15 Elektrik & Elektronik: TDK Lambda | TTI

#16 Index

#17 Kontakte TIMGlobal

CTX-Gründer übergibt Geschäftsführung

Der Firmengründer Wilfried Schmitz hat sich aus der Geschäftsführung von CTX Thermal Solutions zurückgezogen. Seine Aufgaben der strategischen Planung übernimmt Jens Mirau, den Schmitz 2021 in die Geschäftsführung holte.

1997 gründete Wilfried Schmitz CTX, da er früh die wachsende Bedeutung der Elektronik für die industrielle Produktion erkannte. Unter seiner Führung wuchs das Unternehmen von einer Vertriebsgesellschaft zu einem der heute führenden Anbieter von Kühllösungen in Europa. Zuletzt lag sein Fokus vor allem auf der Internationalisierung von CTX und auf der strategischen Beteiligung an anderen Unternehmen der Branche. So beteiligte sich der Spezialist für Thermomanagement am italienischen Hersteller für Kühlkomponenten PADA Engineering.

Nachfolge frühzeitig geregelt

Schmitz regelte frühzeitig seine Nachfolge und holte 2021 Jens Mirau in die Geschäftsführung, wo dieser die Verantwortung für operative Themen übernahm. Der heute 55-Jährige war langjährig als Geschäftsführer für den japanischen Anlagenhersteller JUKI sowie für die EWAB Engineering GmbH tätig. Bei CTX trieb er den Ausbau bestehender Geschäftsfelder und die Erschließung neuer Zielmärkte voran. Dazu gehörten die Bereiche E-Mobility, Industrie 4.0 und die Agrarwirtschaft.

Mirau will nun die starke Marktposition von CTX weiter festigen und ausbauen. Dabei wird das Supply Chain Management eine wichtige Rolle spielen. „Wir bieten auch außerhalb von China eine stabile Supply Chain und wollen dieses Netzwerk mit neuen Lieferanten erweitern“, sagt Mirau. „Damit können wir unseren Kunden eine gleichbleibende Lieferfähigkeit und Qualität garantieren – und den neuen Anforderungen von Markt, Kunden und der unsicheren weltweiten politischen Lage gerecht werden.“

Wilfried Schmitz, der weiterhin seine Unternehmensanteile hält, wird CTX künftig als Berater begleiten, um auch die weitere Expansion voranzutreiben

Fraunhofer-Forschung ermöglicht neuartige Dämpfung für Werkzeugmaschinen

Durch die Kombination von Aluminiumschaum und partikelgefüllten Hohlkugeln erreicht der HoverLIGHT-Verbundwerkstoff einen bisher unerreichten Eigenschaftsmix aus Leichtigkeit, Steifigkeit und Schwingungsdämpfung.

Die Fraunhofer-Institute für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU sowie für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM haben einen Durchbruch in der Materialforschung erzielt: Der Verbundwerkstoff HoverLIGHT setzt neue Maßstäbe für die Konstruktion von Werkzeugmaschinen. In einem Gemeinschaftsprojekt mit einem Industriepartner gelang nun erstmals der Nachweis, dass HoverLIGHT bei Serienmaschinen Schwingungen um den Faktor 3 besser dämpft. Und das bei einer Gewichtseinsparung von 20 Prozent gegenüber der Originalbaugruppe.

Leichter und präziser

HoverLIGHT ist ein Verbund aus Metallschaum und partikelgefüllten Hohlkugeln und kann als Kern von Sandwiches fungieren. Durch das Sandwichprinzip ergibt sich eine erhebliche Gewichtsreduzierung, der HoverLIGHT-Kern ist Garant für eine hohe Dämpfung: Der Aluminiumschaum mit den integrierten Hohlkugeln dämpft Schwingungen deutlich stärker als bislang eingesetzte Materialverbünde. Dies führt zu einer höheren Präzision in der Bearbeitung und einer längeren Lebensdauer der Maschine. Mit der Sandwichbauweise sind zudem erhebliche Gewichtseinsparungen möglich – das erlaubt eine höhere Dynamik der Bearbeitungsprozesse. Dabei kann HoverLIGHT an die spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen angepasst werden.

Erfolgreicher Einsatz in der Praxis

In einem gemeinsamen Projekt mit der Chiron Group SE wurde HoverLIGHT bereits erfolgreich im Querträger einer Fräsmaschine eingesetzt. Die Ergebnisse sind beeindruckend:

- Gewichtsreduzierung von 20 Prozent: Der Querträger aus HoverLIGHT ist deutlich leichter als die vergleichbare Baugruppe aus konventionellen Materialien.

- Wesentlich höhere Dämpfung: Die Schwingungsdämpfung konnte um das Dreifache gesteigert werden, was zu einer höheren Präzision und einer längeren Standzeit der Werkzeuge führt.

- Erhöhte Produktivität: Durch die höhere Geschwindigkeit und Präzision können mit HoverLIGHT-Querträgern ausgestattete Maschinen mehr Teile in kürzerer Zeit produzieren.

Dr.-Ing. Jörg Hohlfeld, verantwortlich für den Forschungsbereich Metallschaum am Fraunhofer IWU: „Mit HoverLIGHT haben wir einen Werkstoff entwickelt, der die Grenzen des Machbaren bei der Schwingungsdämpfung verschiebt. Wir lösen den Zielkonflikt auf, der sich aus den eigentlich gegensätzlichen Anforderungen einer steifen Auslegung moderner Werkzeugmaschinen, leichter bewegten Baugruppen und effektiver Schwingungsdämpfung ergibt.“

Bei Werkzeugmaschinen sind alle bewegten Baugruppen für den Einsatz von HoverLIGHT prädestiniert, beispielsweise die Maschinenschlitten. Aber auch außerhalb des Maschinenbaus sind zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten denkbar – dort, wo es ganz besonders auf Leichtigkeit, Steifigkeit und Präzision ankommt.

- In Sandwichbauweise ausgeführte Roboterarme würden von hoher Steifigkeit bei geringer Masse profitieren, da niedrigeres Gewicht höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen erlaubt;

- Versteifungsstrukturen aus Aluminiumschaum werden bereits in Crashstrukturen von Serienautomobilen eingesetzt, allerdings ohne partikelgefüllte Hohlkugeln, deren Aufgabe in erster Linie der Abbau von Schwingungen ist. Für die Energieabsorption reichen Schaumstrukturen aus;

- Bei Schienenfahrzeugen kommen Wand- und Bodenelemente für den Einsatz von HoverLIGHT infrage; in der Pekinger U-Bahn sind die Bodenplatten als Sandwiches mit Aluminiumschaumkern ausgeführt – für eine bessere Dämpfung bei niedrigerem Gewicht;

- In Servern und Hochleistungsrechnern sind leichtgewichtige und steife Gehäuse notwendig, um Stabilität und Wärmeableitung zu gewährleisten, während sie Vibrationen dämpfen;

- Medizintechnische Anwendungen wie MRT- oder Ultraschallgeräte sind auf leichte und steife Bauweisen angewiesen; nur so können präzise Messungen garantiert und die Bildqualität beeinträchtigende Vibrationen minimiert werden.

Das nächste Ziel: attraktive Herstellkosten

Die Forschenden arbeiten kontinuierlich daran, HoverLIGHT weiterzuentwickeln und seine Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Ziel ist es, die Eigenschaften des Verbundmaterials auf die Anforderungen weiterer Anwendungen einzustellen und seine Herstellkosten durch industrialisierte Prozesse zu senken. Die Herstellung von Hohlkugeln ist aufwendig, energieintensiv und noch nicht reproduzierbar. Ein vielversprechender Ansatz ist, anstelle von Hohlkugeln auf einfacher und damit preiswerter herzustellende metallische Blister zu setzen – wie in Medikamentenverpackungen. Das Fraunhofer-Team ist zuversichtlich, damit schon in wenigen Jahren deutliche Kostenfortschritte erzielen zu können.

Ehrung für die Sieger des Studentenwettbewerbs INNOVACE

Studenten-Duo der TH Georg Agricola gewinnen den von ACE ausgeschriebenen Wettbewerb

Im Januar zeichnete die ACE Stoßdämpfer GmbH die Gewinner des Studentenwettbewerbs INNOVACE 2024 in der Zentrale des Unternehmens in Langenfeld aus. Bei der sechsten Ausgabe des von ACE ins Leben gerufenen Wettbewerbs für aufstrebende Akademiker von technischen Hochschulen erhielten Philipp Leipholz und Jan Ruben Wittkowski von der Technischen Hochschule Georg Agricola (THGA), Bochum, aus der Hand von Geschäftsführer Dr. Peter Kremer die Siegestrophäen. Sie setzten sich mit ihrer Lösung für die Konstruktion einer Vorrichtung für die verbesserte Diagnostik von Klettersport-Verletzungen in einem Teilnehmerfeld aus 11 Kandidatinnen und Kandidaten durch. Die Jury prämierte ihre Präsentation und Umsetzung mit einem Preisgeld von 5.000 Euro sowie mit der zusätzlichen Summe von 2.000 Euro für den die Arbeit begleitenden Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. (KusSTU) Stefan Vöth, Wissenschaftsbereich Maschinenbau und Materialwissenschaften der THGA, dem es damit gelang, mit einem Team zum dritten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs den Sieg nach Bochum zu tragen.

Niklas Backhausen, Abteilung Entwicklung und Innovation von ACE, betont stellvertretend für die Jury das Engagement und Niveau der Arbeiten, die der Ingenieur-Nachwuchs im Rahmen des INNOVACE 2024 eingereicht hat. So zeichneten sich alle Konstruktionsentwürfe durch ihre sehr gute Struktur und die in die engere Wahl gezogenen zusätzlich durch ihre ausgesprochene Praxisnähe aus. Dem Sieger-Duo von der THGA gelang es, durch ihre praktikable, leicht zu transportierende Lösung den Spitzenplatz einzunehmen. Beide haben vor, die Arbeiten daran fortzusetzen und die Kontakte mit der ACE Stoßdämpfer GmbH aufrechtzuerhalten. In Langenfeld plant man neben der Weiterverfolgung dieses Projekts auch weiterhin, aufstrebende Technikerinnen und Techniker für die Leistungen und Aktivitäten von ACE zu begeistern.

SICK übernimmt Tech-Startup Accerion

Erweiterung des Portfolios im Bereich KI- und softwarebasierter Lokalisierungslösungen für Logistik und Produktion

Das 2015 in den Niederlanden gegründete Technologie-Start-up Accerion hat sich auf KI-basierte Bildverarbeitung für die Positionierung autonomer mobiler Roboter spezialisiert. Mit der softwarebasierten Positionierungslösung „Triton“ hat Accerion die weltweit erste industrialisierte, infrastrukturlose, kamerabasierte Lokalisierungslösung für mobile Roboter auf den Markt gebracht. Seit 2021 arbeitet SICK partnerschaftlich mit Accerion zusammen, um Industriekunden weltweit bei der präzisen Lokalisierung, Positionierung und Navigation von mobilen Robotern zu unterstützen.

Mit der Übernahme gingen am 16. Januar 2025 das gesamte Produktportfolio sowie das Entwicklungs- und Vertriebsteam von Accerion vollständig zu SICK über. Die Produktentwicklung des neuen SICK-Tochterunternehmens „SICK Accerion B.V.“ wird am bisherigen Standort im niederländischen Venlo fortgeführt.

Ausbau des Software-Portfolios für Industrieautomation

„Wir freuen uns sehr, das Team von Accerion bei SICK willkommen zu heißen und unser Software-Portfolio für Autonome Mobile Roboter noch stärker für die Zukunft aufzustellen“, sagt Dr. Niels Syassen, SICK-Vorstandsmitglied für „Technology & Digitalization“. „Der Markt für Sensorlösungen für Autonome Mobile Roboter bietet enorme Wachstumspotenziale, denn die Anforderungen für Industrieunternehmen an eine effiziente Lieferkette in Bezug auf Durchsatz, Verfügbarkeit, Flexibilität und Sicherheit steigen stetig. Um Kunden weltweit bestmöglich bei ihren Automatisierungsvorhaben zu unterstützen, entwickeln wir unsere eigenen Sensorlösungen weiter und investieren auch in neue Technologien,“ ergänzt Dr. Niels Syassen.

Vincent Burg, CEO von Accerion, sagt: „Mit einem engagierten Team haben wir Triton, eine hochmoderne Lokalisierungslösung, komplett von Grund auf neu entwickelt. Heute ermöglicht Triton hochpräzise Lokalisierung für Tausende von Robotern weltweit. Unsere enge Zusammenarbeit mit SICK hat gezeigt, wie perfekt sich unsere Produkte und Kulturen ergänzen. Wir sind begeistert, offiziell zur SICK-Familie zu gehören, wo wir diese Synergie nutzen können, um Lokalisierungslösungen weltweit zu skalieren.“

Tierisches Vorbild beflügelt Robotik

Studie entwickelt Methode zur Bewegung ohne Elektronik und Batterien

Forschende der Technischen Universität Darmstadt und des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf haben eine revolutionäre Technologie entwickelt: flexible Roboterflügel, die durch Magnetfelder bewegt werden. Inspiriert von der Effizienz und Anpassungsfähigkeit der Flügel des Monarchfalters, ermöglichen sie präzise Bewegungen ohne Elektronik oder Batterien. Diese bioinspirierte Entwicklung könnte Umweltüberwachung, Rettungseinsätze und biomedizinische Anwendungen grundlegend verändern.

Monarchfalter sind bekannt für ihre herausragende Ausdauer und Anpassungsfähigkeit. Jährlich legen sie auf ihren Wanderungen zwischen Kanada und Mexiko tausende Kilometer zurück. Der Schlüssel zu dieser Leistung liegt in den einzigartigen Flügeln, die die Insekten durch eine Kombination aus aktiver Bewegung und passiver Biegung energieeffizient fliegen lassen. Diese Eigenschaften dienten als Inspiration für die Entwicklung der magnetisch angetriebenen Roboterflügel.

Das Team unter der Leitung von Professor Oliver Gutfleisch (Institut für Materialwissenschaft der TU Darmstadt) und Dr. Denys Makarov (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) baute Flügel aus einem flexiblen Kunststoff, in den magnetische Partikel eingebettet wurden. Externe Magnetfelder veranlassen diese Partikel, sich zu bewegen, wodurch sich die Flügel biegen und die Bewegungen des Schmetterlingsflugs imitieren.

Anspruchsvolle Kombination von Eigenschaften

Der Entwicklungsprozess war herausfordernd: Mithilfe von 3D-Druck wurden zunächst zwölf verschiedene Flügeldesigns hergestellt. Einige Designs enthielten Adernstrukturen, die den natürlichen Flügeladern der Monarchfalter nachempfunden waren. Ziel war es, mit einer Kombination aus Finite-Elemente-Analysen und Experimenten herauszufinden, wie sich diese Muster auf die Beweglichkeit und Effizienz der Flügel auswirken.

Die Ergebnisse wurden jüngst im Journal „Advanced Intelligent Systems“ veröffentlicht. Sie zeigen, dass größere Flügel mit Adernstrukturen besonders anpassungsfähig sowie unempfindlich sind und sich leichter biegen lassen. „Die größte Herausforderung bestand darin, ultradünne, flexible Strukturen zu drucken, die gleichzeitig robust genug sind, um den Belastungen standzuhalten“, erklärt Kilian Schäfer, einer der Hauptautoren der Studie.

Die potenziellen Einsatzmöglichkeiten der magnetischen Flügel sind vielfältig. Im Umweltbereich könnten so „beflügelte“ Roboter beispielsweise zur Überwachung von Bestäuberpopulationen oder für Studien zur Luftqualität genutzt werden. Da die Flügel kleines und energieeffizientes Design ermöglichen, wären solche Roboter ideal, um zum Beispiel in Katastrophengebiete vorzudringen, wo sie zur Suche und Rettung von Menschen eingesetzt werden könnten.

Möglichkeit für den medizinischen Einsatz

Der Fokus der Studie lag darauf, flexible magnetische Flügel zu entwickeln, die ohne elektronische Komponenten funktionieren. Der neue Ansatz kann jedoch auch auf andere Gestalt-verändernde Roboter übertragen werden. So eröffnet die neu entwickelte Technologie zum Beispiel Möglichkeiten für die Medizin: Leichtgewichtige Roboter mit präzise steuerbaren Bewegungen könnten in der minimalinvasiven Chirurgie eingesetzt werden, etwa für Operationen an empfindlichen Geweben. Darüber hinaus könnten die Prinzipien der bioinspirierten Robotik in der Entwicklung künstlicher Muskeln oder intelligenter Materialien Anwendung finden, die ihre Form je nach Bedarf verändern können.

Bis zur Anwendung der neuen Technologie sind weitere Forschungsarbeiten nötig. „Die derzeitigen Flügel erfordern noch externe Magnetfelder, aber zukünftige Entwicklungen könnten miniaturisierte Magnetfeldgeneratoren integrieren, um autonome Bewegungen zu ermöglichen“, erklärt Muhammad Bilal Khan, ebenfalls Hauptautor der Studie. Das Team möchte erforschen, wie Modifikationen im Magnetfeld die komplexe Steuerung der Bewegungen und Flugrouten ermöglichen.

Druckluft- und Vakuumtechnik auf der HANNOVER MESSE 2025

Die Druckluft- und Vakuumtechnik wird auch 2025 auf der HANNOVER MESSE vertreten sein und damit ihre Bedeutung für die Industrie unterstreichen. Als wichtige Querschnittstechnologie ergänzt sie die Schwerpunktthemen Automatisierung und Energieversorgung. Im Fokus stehen Effizienz und Nachhaltigkeit für eine zukunftsorientierte industrielle Transformation.

Die Druckluft- und Vakuumbranche ist auch 2025 wieder auf der HANNOVER MESSE vertreten. Vom 31. März bis 4. April präsentieren Aussteller im Bereich Compressed Air & Vacuum Technology" in Halle 12 ihre neuesten Produkte und Lösungen für industrielle Anwendungen einem internationalen Publikum. Als Querschnittstechnologie ist die Druckluft- und Vakuumtechnik eng mit den Themen „Smart Manufacturing“ und „Energy for Industry“ verknüpft.

„Der Einsatz von digitalen Tools zur Zustandserfassung, der vorausschauenden Wartung sowie dem Ersatzteil- und Wartungsmanagement sind für die Hersteller der Druckluft- und Vakuumtechnik selbstverständlich“, betont Christoph Singrün, Geschäftsführer VDMA Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik. „Vielfältige Anwendungen garantieren trotz ständig steigender Anforderungen weiterhin stabile Geschäfte. Im vergangenen Jahr beliefen sich die deutschen Exporte auf fast 5,8 Milliarden Euro – mit einem Schwerpunkt weiterhin auf dem Europageschäft.“

Der Bereich „Compressed Air & Vacuum Technology“ umfasst Druckluftspeicherung und -verteilung, Fernüberwachungssysteme, Industrie 4.0-Lösungen, Kompressoren, Prozessfiltration, Pumpen, Steuerungssysteme sowie Dienstleistungen. Auf der HANNOVER MESSE erreichen die Unternehmen Entscheider*innen aus den Bereichen Automatisierung, Energietechnik und Elektrotechnik sowie aus dem Maschinen- und Anlagenbau und der Forschung und Entwicklung. Viele Anbieter, die sich auf die Optimierung der Druckluft- und Vakuumtechnik in der Produktion spezialisiert haben, bieten auch Lösungen für den wachsenden Bereich der Wasserstoffenergie und -speicherung an. Zu den Ausstellern zählen weltweit führende Unternehmen wie die Aerzener Maschinenfabrik, Anest Ivata, Dalgakiran Makina, Ing. Enea Mattei, J.A. Becker & Söhne, Kaeser Kompressoren, Lupamat Makina, Omega Air oder Rotorcomp Verdichter.

2. International CEO Panel der Compressed Air & Vacuum

Beim 2. International CEO Panel der Compressed Air & Vacuum am 31. März 2025 diskutieren Geschäftsführer*innen von global führenden Unternehmen der Branche über den Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Themen reichen von der Digitalisierung der Druckluftversorgung über die Wasserstoffrevolution bis hin zu Investitionen in Nachhaltigkeit. Mitveranstalter ist der Fachverband Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA).

Sie möchten sich vor Ort einen Überblick verschaffen und mit den Experten diskutieren? Registrieren Sie sich mit dem folgenden Link auf der HANNOVER MESSE Webseite für ein kostenfreies Ticket: https://www.hannovermesse.de/de/?open=ticketRegistration&code=CmGO5

burster wird Teil der internationalen discoverIE Group

Zusammenarbeit nutzt Synergien und schafft Möglichkeiten für weiteres internationales Wachstum

Die burster Präzisionsmesstechnik GmbH & Co KG, Spezialist für Mess- und Prüfgeräte, hat den Beitritt zur englischen discoverIE Firmengruppe mit Sitz im Großraum London bekanntgegeben. Die Integration in die internationale Elektronikgruppe eröffnet dem Unternehmen neue Möglichkeiten für globales Wachstum und technologische Weiterentwicklungen. Das Unternehmen bleibt in der discoverIE ein eigenständiger Teil und wird weiterhin unter der Marke burster agieren. Zudem setzt dieser Schritt ein deutliches Zeichen für die Sicherung des Standortes Gernsbach und der rund 150 Arbeitsplätze. „Wir freuen uns, Teil der discoverIE Group zu werden, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen und gleichzeitig auf unsere starke Marke und den guten Ruf aufzubauen. Unsere Werte und unser Bekenntnis zu Präzision und Innovation made in Gernsbach bleiben unverändert,“ sagt der bisherige Inhaber Matthias Burster. Für die Kunden von burster eröffnet die Zusammenarbeit neue Möglichkeiten bei der Suche nach der besten Lösung für ihre Messaufgaben. Sie können zukünftig auf ein breiteres Knowhow und Messtechnik-Portfolio zurückgreifen.

Zusammenarbeit schafft neue Möglichkeiten

burster bietet seit 1961 innovative Sensoren, Automations-Messelektronik in hochpräzisen Anwendungen, sowie Mess- und Kalibrierlösungen für Kunden in über 60 Ländern und nahezu allen industriellen Branchen. Zur discoverIE Group mit den beiden Bereichen Sensorik/Konnektivität und Magnetics/Controls gehören bereits weitere Unternehmen der Branche vor allem in Europa und Nordamerika. Das ermöglicht burster von den umfangreichen Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in der Unternehmens-Gruppe zu profitieren und sich in wichtigen Zukunftsmärkten zu etablieren. „Wir sehen in der neuen Zusammenarbeit eine großartige Gelegenheit, unsere Produkte und Technologien global auszubauen“, betont Christian Karius, der im Rahmen dieser Neuausrichtung zum Geschäftsführer ernannt wurde. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Leiter von Produktion, Qualitätsmanagement und Logistik bringt er beste Voraussetzungen für diese Position mit. Er wird weiterhin unterstützt von Prokurist Bernd Ziegler, verantwortlich für Vertrieb, Marketing und Kundendienst. Die Doppelspitze wird ergänzt durch Matthias Burster, der weiterhin als Geschäftsführer, jetzt im Hintergrund für strategische Themen und die Eingliederung in die discoverIE Group, verantwortlich sein wird.

Personen auf dem Bild, (v. li. n. re.): Christian Karius (GF bei burster), Paul Hill (Group Commercial Director discoverIE Group), Graham Pattison (Group Managing Director VARIOHM Holdings), Federico Acquati (Business Development Executive burster Italia), Matthias Burster (GF bei burster), Bernd Ziegler (Prokurist und Vertriebsleitung bei burster). (Urheber: Burster)

AMA Verband meldet Sensorik- und Messtechnikzahlen für das 3. Quartal 2024

Die Sensorik- und Messtechnikbranche verzeichnete im dritten Quartal 2024 keine Veränderung beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal

Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. hat die Ergebnisse seiner Quartalsumfrage unter den rund 450 Mitgliedsunternehmen veröffentlicht. Im dritten Quartal 2024 konnte die Branche im Vergleich zum zweiten Quartal kein Umsatzwachstum generieren. Im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnete die Branche einen Umsatzrückgang von zehn Prozent.

Die Auftragseingänge entwickelten sich leicht rückläufig und sanken im Vergleich zum Vorquartal um zwei Prozent. Die Book-to-Bill-Ratio von 1,0 deutet darauf hin, dass sich die wirtschaftliche Lage auf niedrigem Niveau stabilisiert hat. Dieses Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz zeigt, dass die Branche trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen die Nachfrage ausgleichen konnte.

„Die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 spiegeln die angespannte wirtschaftliche Lage in einigen unserer Abnehmerindustrien wider“, kommentiert Thomas Simmons, Geschäftsführer des AMA Verbandes, die Zahlen. „Die stagnierenden Umsätze und die leicht rückläufigen Auftragseingänge zeigen, dass die Branche unter den schwierigen Rahmenbedingungen standhaft bleibt. Das stabile Book-to-Bill-Ratio deutet darauf hin, dass die Sensorik und Messtechnik weiterhin ein verlässlicher Partner für die Anwenderindustrien bleiben, auch wenn diese aktuell mit Unsicherheiten kämpfen.“

Die Mitglieder des AMA Verbandes blicken mit verhaltener Zuversicht auf das kommende Quartal. In der Vorschau 2023 auf das Jahr 2024 hatte die Branche noch die Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Lage Ende 2024 wieder verbessern würde, da sich die in der Corona Zeit aufgebauten Lager wieder deutlich reduziert haben. Die Zahlen zeigen nunmehr in der Analyse, dass wir es aber doch mit einer andauernden Absatzschwäche zu tun haben.

„Trotz der Rückgänge im Vorjahresvergleich gibt es positive Signale, die zeigen, dass die Innovationskraft der Branche weiterhin geschätzt wird“, erklärt Simmons. „Der Fokus auf Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit stärkt langfristig unsere Position als Schlüsselbranche. Trends wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung und neue Technologien in Bereichen wie alternativen Energiequellen werden die Nachfrage nach innovativer Sensorik weiter steigern. Mit einem Exportanteil von etwa 48 % bleibt die Sensorik und Messtechnik jedoch auf stabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen angewiesen.“

Die Branche zeigt sich angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten vorsichtig, bleibt aber optimistisch, dass die Dynamik mittelfristig zurückkehren wird.

Wie Servo-Systeme von OPC UA, EtherCAT und CC-Link-IE-TSN profitieren können

Im Zeitalter der Digitalisierung ist die Vernetzung von Maschinen, Systemen und Anlagen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Offene Netzwerkanbindungen spielen dabei eine zentrale Rolle, um eine herstellerübergreifende Integration und flexible Produktionsumgebungen zu ermöglichen. Servo-Systeme sind ein Paradebeispiel für die Vorteile solcher Technologien.

Automatisierungstechnik, Motoren & Antriebstechnik

Die Vorteile offener und standardisierter Netzwerkanbindungen, die branchen- und marktübergreifend eingesetzt werden können, liegen auf der Hand. Allgemein ermöglichen sie die horizontale und vertikale Integration unterschiedlichster Maschinen, Systeme und Peripherie. Dies schafft eine durchgängige Datenverfügbarkeit über alle Ebenen hinweg, vom Sensor bis zur Cloud, und erleichtert datengetriebene Optimierungen in der Produktion.

Durch standardisierte Feldbus-Protokolle und -Profile können Servo-Systeme auf Feldebene deutlich einfacher in Betrieb genommen werden. Aktuell kommen Feldbus-Profile wie CiA 402 zum Einsatz, künftig wird auch OPC UA FX eine wichtige Rolle spielen. Die direkte Integration dieser Kommunikationsprotokolle in den Servo-Regler macht den Einsatz zusätzlicher Gateways überflüssig. Dies führt zu Kosteneinsparungen, einer vereinfachten Inbetriebnahme und einem reduzierten Wartungsaufwand. Gleichzeitig ermöglicht diese Standardisierung Maschinenbauern, den Hersteller mit minimalem Aufwand zu wechseln und ihr vorhandenes Know-how effizient zu übertragen.

Intelligent und zukunftsorientiert

Die Vernetzung ermöglicht eine tiefgreifende Integration von Servoantrieben in digitale Wertschöpfungsketten. Die Verbindung zu intelligenten Produktionsökosystemen ermöglicht es zudem, KI-basierte Technologien, Cloud-Computing und digitale Zwillinge in den Betrieb zu integrieren. Das führt zu einer höheren Transparenz und einer umfassenderen Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette. Servo-Systeme spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie nicht nur präzise und dynamische Bewegungssteuerung ermöglichen, sondern auch als Datensammler und Kommunikationsknoten fungieren können.

Industrielle Event-Kamera mit präziser Zeitsynchronisation

Vorgänge an Maschinen hochauflösend überwachen und aufzeichnen

Automatisierungstechnik, Bildverarbeitung

IMAGO Technologies erweitert die Funktionalität der Industrial DashCam 1000 mit innovativen Features, die den globalen Einsatz erleichtern und die Zuverlässigkeit bei der Fehleranalyse weiter erhöhen. Die Kamera bietet die Möglichkeit Maschinenvorgänge in Echtzeit zu überwachen und nimmt hochauflösende Videos mit bis zu 1.000 Bildern pro Sekunde auf. Die Aufnahmen unterstützen bei der Wartungsplanung, vermeiden Produktionsausfälle und ermöglichen die Fernüberwachung von Maschinenzuständen. Die smarte Industriekamera ist mit einem Ringspeicher ausgestattet und speichert bis zu 10-sekündige Videosequenzen vor, während oder nach dem Trigger-Ereignis. Dadurch wird eine zeitaufwendige Analyse großer Datenmengen vermieden. Die Videos können bequem von der Kamera abgerufen und bei Bedarf in Zeitlupe analysiert werden.

Präzise Zeitsynchronisation

Ein Highlight der Kamera ist die Möglichkeit, Maschinenprozesse weltweit aus der Ferne zu analysieren. Durch die neuen Funktionen – manuelle Zeitzoneneinstellung und automatische Zeitsynchronisation via NTP-Server – wird eine präzise Zeitstempelung der Videos unabhängig vom Einsatzort gewährleistet. Dies erleichtert nicht nur den globalen Einsatz, sondern auch die Zusammenarbeit von Experten, die von der Unternehmenszentrale aus Probleme effizient lösen können.

Dank ihrer hohen Bildfrequenz und intelligenten Bildspeicherung ist die Industrial DashCam 1000 ideal für die Analyse schneller Produktionsabläufe und die Fehlererkennung an schwer zugänglichen Stellen. Mit einer einfachen Plug-and-Play-Installation wird sie zu einem wertvollen Werkzeug für Konstrukteure und Anlagenbetreiber, die Stillstandzeiten minimieren und die Produktivität maximieren möchten. Besonders Serienmaschinenbauer profitieren von der Möglichkeit, mit der Kamera Prozesse detailliert zu dokumentieren, Schwachstellen zu identifizieren und die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern.

Zusammenarbeit für die Optimierung von 3D-Vision für den AMR-Markt

Advantech kooperiert mit Orbbec die Umsetzung fortschrittlicher Visualisierung mobiler Roboterdaten

Advantech hat die Zusammenarbeit mit Orbbec bekanntgegeben, einem Pionier in der 3D-Vision-Technologie. Durch diese Partnerschaft möchten Advantech und Orbbec Endanwendern dabei helfen, den Einsatz im Bereich der autonomen mobilen Roboter (AMR) und In-Vehicle-Systeme voranzubringen.

Orbbec 3D-Vision-Kameras validiert mit der NVIDIA Isaac Robotics Plattform

AMR (Autonomous mobile robots) können sich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde fortbewegen, was strenge Anforderungen an die Geschwindigkeit der Videoübertragung und Analyse im Bereich der visuellen Wahrnehmung stellt. Der AMR-Markt entwickelt sich stetig weiter, insbesondere durch technologische Innovationen, bei denen einige AMRs jetzt KI-Algorithmen und intelligente Sensorgeräte integrieren, um die Wahrnehmungs- und Analysefähigkeiten zu verbessern.

In einem AMR-System sind Tiefenwahrnehmung, räumliche Kartierung, Bewegungserfassung, volumetrische Datenerfassung und Echtzeit-Tiefenerfassung von entscheidender Bedeutung. Die 3D-Kameras von Orbbec ermöglichen es Entwicklern, immersive Erfahrungen zu schaffen, präzise Messungen durchzuführen und fortschrittliche Visualisierungen zu erstellen, die mit herkömmlichen 2D-Kameras nicht möglich waren. Die Kameras der Orbbec Gemini 330-Serie, die über integrierte Tiefenverarbeitung verfügen, bieten hochpräzise Depth+RGB-Vision für den auf KI basierenden Wahrnehmungs-Workflow des NVIDIA Isaac Perceptor und eignen sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen im AMR-Bereich.

Advantech AMR Edge AI-Systeme mit NVIDIA ISAAC und Orbbec

Um den Einsatz von AMRs zu beschleunigen, arbeitet Advantech aktiv mit NVIDIA und seinen Partnern zusammen, um ein integriertes Lösungspaket mit NVIDIA ISAAC ROS und dem MIC-732-AO auf Basis von NVIDIA Nova Orin zu entwickeln. Durch die Integration der 3D-Vision-Technologie von Orbbec mit NVIDIA Isaac Perceptor kann Advantech seinen Edge-Kunden schnell ein umfassendes Lösungspaket mit NVIDIA ISAAC ROS2 anbieten.

Wie weit ist der Weg zu Cyber-Security bei OT-Netzwerken?

Immer häufiger auftretende Angriffe auf Industrieanlagen, auch bedingt durch die fortschreitende Vernetzung, lassen die Sicherheit von OT-Netzwerken zunehmend zu einer Frage der Wirtschaftlichkeit werden. Dieser Umstand und neue rechtliche Vorgaben wie NIS2 oder der Cyber Resilience Act, in denen die EU klare Cybersicherheitsanforderungen definiert, bringen Unternehmen jetzt in Zugszwang. Denn der Ablauf der Übergangsfristen ist in sichtbare Nähe gerückt. Aber die Automatisierungswelt ist komplex, oft sind Netzwerkarchitekturen heterogen und nutzen zudem verschiedene Kommunikationsstandards. Die wiederum sind im Hinblick auf Cyber-Security unterschiedlich weit gereift. Was können Gerätehersteller, Maschinenbauer oder Anlagenbetreiber kurzfristig tun? Was sollten sie mittel- und langfristig unternehmen?

Automatisierungstechnik

Stand heute sind in den wenigsten Automatisierungsgeräten, die in Produktionsanlagen im Einsatz sind, Cyber-Security-Funktionen integriert. Zu gering war bislang der Druck. Das ändert sich, wie eingangs beschrieben. Eine robuste Cyber-Security-Strategie wird zur rechtlichen Anforderung, denen Geräte- und Maschinenbauer sowie Anlagenbetreiber nachkommen müssen. Beispielsweise trat die EU-Richtlinie NIS2 bereits 2023 in Kraft, die Umsetzung in nationales Recht sollte im Oktober 2024 erfolgt sein, zieht sich voraussichtlich aber noch bis März 2025 hin. Nicht nur Unternehmen aus dem klassischen KRITIS-Bereich sind davon betroffen, sondern auch Unternehmen aus der Industrie. Insbesondere für Anlagenbetreiber sind die neuen Security-Anforderungen durch NIS2 relevant, da es darum geht, die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen zu gewährleisten. Im Dezember 2024 trat außerdem der Cyber Resilience Act (CRA) in Kraft, der Security-Anforderungen an Geräte und Maschinen definiert, die auf dem EU-Markt erhältlich sind. Die Umsetzungsfrist läuft bis 2027. Ab diesem Zeitpunkt dürfen in Europa nur noch cyber-sichere Geräte in Umlauf gebracht werden.

Herausforderung: Technologievielfalt

Anders als in IT-Netzwerken, die gewöhnlich auf einheitlicherem Standard sind, weil sich dort Technologien in kürzeren Zyklen konsolidieren, sind industrielle Netzwerke auf Fertigungsebene wegen der dort herrschenden Technologievielfalt deutlich komplexer. Unterschiedliche Netzwerkarchitekturen und Kommunikationslösungen wurden über Jahrzehnte in den Produktionsstandorten installiert. Heute erfordert die zunehmende Digitalisierung nicht nur die stärkere Vernetzung bisheriger Insellösungen, sondern bringt auch zusätzliche Technologien wie z. B. OPC UA mit sich, die für die IoT-Kommunikation gebraucht werden. Darüber hinaus muss die industrielle Kommunikation reibungslos funktionieren, ohne Abstriche bei Determinismus oder Performanz. All das ist an sich schon Herausforderung genug. Doch jetzt kommt noch Cyber-Security hinzu. Dass die Sicherheitserweiterungen der einzelnen Kommunikationsprotokolle wie PROFINET Security, CIP Security für EtherNet/IP, Modbus TCP Security oder OPC UA Security technisch auf verschiedenen Leveln und zum Teil noch gar nicht einsetzbar sind, macht die Thematik nicht gerade einfacher.

Die Security-Erweiterung für OPC UA war bereits in den ersten Spezifikationen (2006) enthalten, und wird bis heute ständig verbessert. Die verschiedenen Kommunikationsmechanismen im OPC-UA-Standard erfordern unterschiedliche Ansätze (https, Websocket, TLS, …). Diese Sicherheitsfunktionen werden heute bereits in ersten Anwendungen eingesetzt, da OPC UA oft für die Anbindung an die IT-Welt benutzt wird. Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass die neuen Sicherheitsmechanismen noch nicht automatisch abgewickelt werden können. Security-Zertifikate müssen beispielweise nach Ablauf immer noch von Hand aktualisiert werden.

CIP Security für EtherNet/IP wurde erstmals im Jahr 2016 spezifiziert und die Anwendbarkeit auf Systemebene wurde über die Jahre erweitert. Da das Protokoll auf standardisierten Mechanismen basiert, wird die Sicherheit durch die anerkannten TLS/DTLS-Protokolle und x.509-Zertifikate gewährleistet. Erste Engineering-Tools und Produkte werden bereits von führenden Anbietern angeboten, jedoch ist die Marktakzeptanz bislang eher verhalten.

Die Security Erweiterung für PROFINET hingegen wurde zwischen 2021 und 2024 verhältnismäßig spät spezifiziert. Es gibt drei Security-Klassen, die jeweils den Integritätsschutz der GSD-Dateien, den Integritätsschutz der Kommunikation und die Vertraulichkeit der Kommunikation spezifizieren. Derzeit arbeiten Technologielieferanten noch an einer ersten Umsetzung und validieren die Interoperabilität zwischen Lösungen verschiedener Hersteller im Hinblick auf die neuen Sicherheitsfunktionen.

Und das sind nur drei der vielfältigen am Markt verbreiteten Kommunikationsstandards, die sich alle im Hinblick auf ihre Sicherheitskonzepte, ihre Technologiereife und dafür vorhandene Ökosysteme unterscheiden. Das bedeutet für Gerätehersteller, Maschinenbauer und Anlagenbetreiber eine wahre Sisyphus-Aufgabe: Sie müssen stets den Überblick wahren über verschiedene rechtliche Vorgaben einerseits und vorhandene technische Lösungen andererseits.

Heute Geräte für morgen bauen

Langfristig wird Cyber-Security von den Herstellern in alle Geräte, Maschinen und Anlagen integriert werden. Dieser Weg ist weit und braucht Zeit.

Sehr kurzfristiger Handlungsbedarf besteht übrigens bei den Herstellern von Wireless-Geräten. Diese dürfen ab 2025 ohne Erfüllung der Anforderungen der europäischen Radio Equipment Directive (RED), die eben auch deren Cyber-Security betreffen, nicht mehr auf den Markt gebracht werden.

Aber auch alle anderen Gerätehersteller, die eine digitale Kommunikationsschnittstelle integrieren müssen, stehen schon jetzt vor der herausfordernden Aufgabe, zukunftsfähige Geräte in Sachen Cyber-Security zu bauen. Dazu sollten sich Gerätebauer mit dem Cyber Resilience Act (CRA) befassen. Spannend ist dabei, dass diese Vorgaben noch relativ neu sind und ihre Umsetzung in der Praxis erst reifen muss. Im Rahmen des CRA wird Cyber-Security integraler Bestandteil der Geräteentwicklung. Dies umfasst die Spezifikation, die Dokumentation für den fachgerechten Einsatz im Feld sowie die Produktpflege. Letztere muss gewährleisten, dass über den gesamten Lebenszyklus hinweg bekannte Sicherheitslücken in Geräten geschlossen und auch zukünftige Schwachstellen behoben werden. All das wird auch die Unternehmensprozesse, insbesondere im Bereich Produktentwicklung und Produktmanagement, stark verändern.

Die IEC 62443 beschreibt in Teil 4-1 den Rahmen, innerhalb dessen Komponentenhersteller bzw. Automatisierungsgerätehersteller ihre Prozesse entsprechend strukturieren sollten. Teil 4-2 des Standards legt die Anforderungen für die Komponenten selbst fest. Damit dient er als Leitfaden, um in Unternehmen mittel- und langfristig eine cybersichere Herangehensweise zu etablieren. Eine Zertifizierung stellt den Nachweis für entsprechende Maßnahmen für mehr Cybersicherheit dar.

Cyber-Security kurzfristig in Geräte integrieren

Für die in Geräten eingesetzten Kommunikationskomponenten führt das aus Sicht von HMS zu zwei wesentlichen Maßnahmen. Einerseits muss die Hardware bereits jetzt so dimensioniert sein, dass beispielsweise der Prozessor über die notwendige Leistung verfügt, um künftige Sicherheitsaufgaben wie Verschlüsselung, Authentifizierung, Benutzerverwaltung oder Zertifikatsmanagement verarbeiten zu können. Andererseits muss es möglich sein, Änderungen nachträglich automatisch aufzuspielen, um eine robuste Cyber-Security-Strategie kontinuierlich an den veränderten Ist-Zustand anzupassen. Die Zusatzkosten für die komplexere Hardware konnten Gerätebauer bislang schwer rechtfertigen. Mit der veränderten Gesetzeslage führt aber kein Weg am Einsatz vorbei, will man zukunftssichere Geräte bauen.

Die Kommunikationsexperten von HMS bieten bereits Lösungen, mit denen sich Cyber-Security kurzfristig in Geräte integrieren lässt. Thierry Bieber, Industry Manager, HMS Industrial Networks GmbH erläutert: „Wir verstehen uns als Technologiepartner, der bei der Security Compliance und Pflege unterstützt. Wir nehmen Kunden die Aufgabe ab, stets auf dem neuesten Stand der Technik sein zu müssen. Unsere embedded Kommunikationsschnittstellen haben schon IIoT- und Cybersecurity-Funktionen implementiert. Damit bieten wir Geräteherstellern insbesondere im Hinblick auf die Security-Erweiterungen der Kommunikationsprotokolle eine einsatzbereite zukunftssichere Lösung.“

Das Kommunikationsmodul Anybus CompactCom IIoT Secure verfügt über eine sichere Verwaltung der Zertifikate, die für die verschlüsselte Kommunikation verwendet werden. Vertrauliche Daten wie zum Beispiel private Schlüssel werden auf einem separaten Sicherheits-Chip gespeichert. Beim sicheren Booten wird auch geprüft und gewährleistet, dass nur signierte Software von HMS verwendet wird. Darüber hinaus verschlüsseln die Sicherheitsfunktionen des Moduls die IIoT-Datenverbindungen (OPC UA & MQTT) und unterstützen auch die Sicherheitsanforderungen der jeweiligen industrielle Protokolle. Gerätehersteller, die bereits ein embedded Kommunikationsmodul für PROFINET oder EtherNet/IP nutzen, können mit dem Anybus CompactCom IIoT Secure ihr eigenes Geräteportfolio mit deutlich reduziertem Aufwand auf ein höheres Sicherheitsniveau bringen.

Kurzfristige Lösungen für Instandhalter und Anlagenbetreiber

Auch Anlagenbetreiber stellen sich die Frage, was sie heute schon tun können. Für sie interessant ist vor allem die NIS2-Richtlinie. Bis Cyber-Security vollständig in Geräte integriert wird und diese neuen Gerätegenerationen bei den Anlagenbetreibern ankommen, werden vermutlich noch Jahre vergehen.

Deshalb ist es für Anlagenbetreiber wichtig, sich schon heute einen umfassenden Überblick über ihre Produktionsinfrastrukturen zu verschaffen, die oft über Jahrzehnte gewachsen sind. Kritische Maschinen und Anlagenteile müssen identifiziert und in sichere Netzwerksegmente isoliert werden. Die einzelnen Kommunikationszugänge müssen permanent überwacht werden, um sicherzustellen, dass nur autorisierter Datenverkehr stattfindet. Externe und unerlaubte Zugriffe können so verhindert werden, was schon einen effizienten Schutz in einem an sich nicht sicheren Netzwerk bietet.

HMS bietet Anlagenbetreibern eine ganze Palette an Lösungen, die nicht nur die Netzwerksegmentierung ermöglichen, sondern auch dabei helfen, jederzeit den vollen Überblick über alle Netzwerke und installierte Komponenten zu behalten. Nur dann ist eine umfängliche Überwachung der Anlagenkommunikation möglich. Mit dieser Übersicht wird auch deutlich, welche weiteren Sicherheitsmaßnahmen notwendig werden.

Firewalls wie der Anybus Defender ermöglichen es, durch Regeln unerlaubte Zugriffe auf Netzwerksegmente zu verhindern und den Datenverkehr zu überwachen. Mit Produkten aus dem Bereich der Anybus Gateways wird eine logische und physikalische Segmentierung von Netzwerken realisierbar. Anybus Atlas und die Osiris Software werden für die kontinuierliche Diagnose und die Erkennung von Anomalien im Datenverkehr eingesetzt.

Wer darüber hinaus den Fernzugriff mit den Ewon-Fernwartungslösungen von HMS standardisiert, kann für die Zusammenarbeit mit externen Lieferanten einheitliche Prozesse aufsetzen, um bei Netzwerkzugriffen von außen die volle Kontrolle zu behalten und damit ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen.

Cyber-Security als Wettbewerbsvorteil

Große Automatisierungsunternehmen befassen sich derzeit umfangreich mit dem Thema Cyber-Security und spüren: Die Zeit wird knapp. Ein Technologiepartner wie HMS kann dabei wertvoller Unterstützer sein, indem er die Implementierung von Spezifikationen in entsprechende Hardware übernimmt und direkt einsatzfähige, stets aktuelle und Cyber-Security konforme Kommunikationslösungen anbietet. Mit Unternehmensprozessen, die nach ISO 27001 (Normreihe: Industrielle Kommunikationsnetze - IT-Sicherheit für Netze und Systeme) sowie Produktentwicklungsprozessen, die nach IEC 62443 zertifiziert sind, ist HMS der richtige Partner. Nicht nur für große Player, sondern auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die in Bezug auf Cyber-Security vor denselben Herausforderungen stehen.

Für Hersteller von Automatisierungsgeräten bedeutet das: Wenn sie auf die HMS-Lösungen setzen, können sie ohne umfassende Sicherheitskompetenzen ein hohes Security-Niveau in ihren Geräten unterstützen. In einem Markt, der beim Thema Cyber-Security noch ganz am Anfang steht, kann das ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Auch im Hinblick auf eine zukunftssichere Lösung. Denn HMS versteht sich als Technologiepartner, der seine Kunden langfristig begleitet.

Remote I/O’s für die bidirektionale Kommunikation

Für die dezentrale Erfassung und Steuerung von Prozessdaten

Automatisierungstechnik, Sensorik

LAPP bringt erstmals Remote-I/O-Geräte auf den Markt, die die IO-Link-Technologie unterstützen und rundet damit sein Portfolio im Bereich der Industriellen Kommunikation weiter ab. Die aktiven Komponenten sind ideal für den dezentralen Einsatz außerhalb des Schaltschranks geeignet.

Mit den Remote-I/O-Geräten ermöglicht LAPP die bidirektionale Kommunikation bis zur Feldebene. Zum neuen Portfolio zählen die IO-Link Master UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL und UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL sowie der IO-Link Hub UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL mit weltweit standardisierter IO-Link-Technologie. Damit können digitale Sensoren und Aktoren komfortabel in das IO-Link-Netzwerk eingebunden werden. Zudem erlaubt IO-Link eine erweiterte Diagnose von Sensoren und Aktoren und erleichtert die Inbetriebnahme und den Austausch von IO-Link-Geräten dank Plug-and-Play.

Eine Besonderheit ist die große Bandbreite an Funktionen und Protokollmöglichkeiten. Die IO-Link Master (Singleprotokoll), der IO-Link Master (Multiprotokoll) und der IO-Link Hub unterstützen alle IO-Link. Die Varianten Singleprotokoll und Multiprotokoll stehen artikelabhängig für die Industrial Ethernet-Protokolle PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP und CC-Link IE zur Verfügung. Die Einstellung des jeweiligen Protokolls erfolgt über einen Drehcodierschalter.

Ideal für Förderanlagen

Weiterer Vorteil: Die Remote-I/O-Geräten reduzieren den Verdrahtungsaufwand erheblich und sparen somit Zeit, Geld und Arbeitsaufwand. Eine typische Anwendungsmöglichkeit sind Förderstrecken in der Intralogistik. Damit die kilometerlangen Förderanlagen reibungslos funktionieren, sind zahlreiche Sensoren und Aktoren notwendig, um Ware schnell und sicher zu transportieren. Ohne Remote-I/O-Geräte wäre die Verkabelung der Feldebene aufwändig, teuer und fehleranfällig.

Die Konfiguration des IO-Link Masters und des digitalen Moduls erfolgt über ein Webinterface. Der IO-Link Hub wird mit Hilfe des IO-Link Masters eingerichtet. Für die IO-Link Kommunikation können sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Standardleitungen verwendet werden. Die maximale Länge beträgt 20 m.

Robustes industrielles Displaygehäuse

Für die Integration elektronischer Displays im industriellen Umfeld

Automatisierungstechnik, Elektronik & Elektrik

Mit einer soliden Konstruktion und schlankem Aufbau ist die SOLID-BOX der Odenwälder Kunststoffwerke eine Lösung zum Schutz empfindlicher Touchscreens und Bedienfelder in rauen Umgebungen. Durch den Schlagschutz IK08 und die hohe Schutzart IP66/67 ist der Name dieses Displaygehäuses Programm: ein absolut solides Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen. Die OKW-Produktreihe besteht aus hochwertigem, flammgeschütztem PC+ABS-FR mit einer verbesserten Wärmeformbeständigkeit (Vicat/B 120 = 110°C). Das Material selbst verfügt zusätzlich über UL-Registrierung 94 V-0 ab 1,5 mm sowie Glühdrahtprüfung (GWFI) 960°C bei 2,0 mm. In drei Größen (135 x 115 x 50 mm, 180 x 145 x 60 mm, 225 x 175 x 70 mm) und zwei Standardfarben (Lichtgrau/RAL 7035 und Anthrazitgrau/RAL 7016) ab Lager erhältlich, bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Einfache Wandmontage

Die SOLID-BOX bietet viel Platz für Komponenten im Inneren und außerdem auf dem Oberteil ein großes, vertieft liegendes Bedienfeld. Vorgeformte Aufnahmen für VESA-Halterungen (Version 145 für VESA mit 75 x 75 mm, Version 175 für 100 x 100 mm) ermöglichen bei den größeren Versionen darüber hinaus eine einfache Wandmontage. Mit den optionalen Gehäusefüßen (Zubehör) kann sie aber auch mit sicherem Stand als Tischanwendung zum Einsatz kommen.

Das Gehäuse überzeugt mit praktischem Design. So kommen konturbündige Design-Blenden zum Einsatz, die die unverlierbaren, rostfreien Torx-Schrauben verbergen und für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild sorgen. Zurückgesetzte Flächen im Unterteil ermöglichen den geschützten Einbau von Schnittstellen, Steckern und Schaltern.

Touchscreens, elektronische Displays und Bedienfelder erfordern Gehäuse, die nicht nur schützen, sondern auch das Benutzererlebnis verbessern. Die SOLID-BOX erfüllt diese Erwartungen durch ergonomisches Design und hochwertige Verarbeitung, egal ob im Einsatz als Interface-Gerät, Bedienschnittstelle oder z.B. HMI-Anwendung.

Induktive Sensoren für Hochtemperaturanwendungen bis 250° C

IO-Link für durchgängige Kommunikation zwischen Steuerung und Feldebene und die vorausschauende Wartung

Sensorik

Die neuen hochtemperaturfähigen induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs bieten einen bisher unerreicht großen Schaltabstand von bis zu 50 mm. Die im Verstärker integrierte IO-Link-Schnittstelle ermöglicht eine Einbindung in Industrie-4.0-Anwendungen. Die Sensoren stehen mit variablen Kabellängen zur Verfügung, jede Komponente kann einzeln ausgetauscht werden. Die neuen induktiven Sensorsets der Serie NBN...-F135 können bei Temperaturen bis 250 °C eingesetzt werden. Die Temperaturdrift des Schaltabstandes liegt typischerweise unter 5 Prozent, was eine durchgängig hohe Zuverlässigkeit der Detektion gewährleistet. Zugleich erreichen die Geräte eine besonders lange Lebensdauer. Die Sensorköpfe können ohne Neuparametrierung des Verstärkers ausgetauscht werden, eine Einstellung d es Schaltabstandes per Potenziometer ist nicht notwendig.

Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht die durchgängige Kommunikation zwischen Steuerung und Feldebene, einschließlich der Übermittlung von Sensorkopfstatus und Grenzwertwarnungen für die vorausschauende Wartung. Außerdem ist ein Schaltzyklen- und Betriebsstundenzähler integriert. Mehrere Sensorköpfe lassen sich durch Synchronisation – sowohl im SIO- als auch IO-Link-Modus – aneinanderreihen. Die Geräte stehen mit fest montiertem Kabel oder einem trennbaren Anschluss zur Verfügung. Wählbare Kabellängen zwischen 1 und 30m erleichtern die Montage; der bündige Einbau auf Metall minimiert das Risiko der Beschädigung des Sensorkopfs.

Kompakter Kraftaufnehmer für kleine Kräfte

Für Messungen mit hoher Wiederholgenauigkeit in Produktions- und Montageprozessen

Sensorik

Kraftsensoren werden in vielen industriellen Anwendungen benötigt. Speziell für die Erfassung kleiner Kräfte bringt MEGATRON jetzt den Mini-S-Beam-Kraftaufnehmer KM019 auf den Markt. Der Sensor verfügt über die Messbereiche 0…10 N, 20 N sowie 45 N und ist sehr kompakt konstruiert. Dank der geringen Abmessungen von 19 mm x 17,5 mm x 5 mm kann der Kraftaufnehmer problemlos in Anwendungen mit sehr begrenztem Bauraum eingesetzt werden. Wie alle Kraftsensoren von MEGATRON arbeitet er nach dem Wheatstone-DMS-Vollbrückenprinzip: Dadurch misst der Sensor Schalt- und Betätigungskräfte auf Zug oder Druck mit höchster Genauigkeit. Der KM019 erfasst Messdaten konsistent und zuverlässig mit einer Wiederholgenauigkeit von nur ≤ 0,1 % Fnom, – insbesondere bei der Überwachung von Fertigungsprozessen.

Prädestiniert für empfindliche Güter

Obwohl der Sensor für die Messung kleiner Kräfte ausgelegt wurde, ist er robust genug, um im Fehlerfall Krafteinwirkungen bis zum Zehnfachen der Nennkraft unbeschadet zu tolerieren. Der Kraftsensor kann bei Umgebungstemperaturen von –30 °C bis +85 °C eingesetzt werden und verfügt über die Schutzart IP 40. Der Mini-S-Beam-Kraftaufnehmer eignet sich besonders für die Messung kleiner Kräfte in Produktions-, Dosier- und Montageprozessen. Typische Anwendungen für den neuen Mini-Sensor sind Verpackungsanlagen für empfindliche Waren, Tablettenpressen, Anlagen für das Handling druckempfindlicher Teile sowie Geräte für die Messung kleiner Betätigungskräfte (z. B. Schalter, Hebel, etc.). Als Zubehör zum Mini-S-Beam-Kraftsaufnehmer ist ein Messverstärker erhältlich (IMA2 DMS).

Leistungsstarkes Sicherheitsmodul für Antriebsregler

Erweiterungsmodul für sicherheitsrelevante Anwendungen bis SIL 3

Motoren & Antriebstechnik, Sicherheit & Industrieversorgung

STÖBER bietet mit der 6. Generation leistungsstarke Antriebsregler für hocheffiziente Mehrachsanwendungen. Dazu gehören das kompakte Stand-alone-Gerät SC6 und der SI6, der durch ein zentrales Versorgungsmodul redundante Einspeiseeinheiten einspart und für steuerungsbasierte Anwendungen in Anreihtechnik konzipiert ist. Neu im Programm ist das Sicherheitsmodul SX6, mit dem beide Baureihen optional ausgestattet werden können. Damit eignen sie sich für sicherheitsrelevante Anwendungen bis SIL 3, PL e (Kategorie 4) nach DIN 61800-5-2 bzw. DIN EN ISO 13849-1. Das SX6 ermöglicht die klassischen Stoppfunktionen Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) und Safe Stop 2 (SS2). Bei Mehrachsreglern kann die Sicherheitsfunktion STO auch für jede Achse einzeln aktiviert werden. Hinzu kommen weitere Funktionen wie Safe Limited Speed (SLS) und Safe Speed Range (SSR), Safe Direction (SDI), Safe Limited Increment (SLI) und Safe Operating Stop (SOS).

Fortlaufende Tests integrierter Komponenten

STÖBER hat das Sicherheitsmodul in enger Zusammenarbeit mit der Firma Pilz GmbH & Co. KG entwickelt. Um die Produktivität und Verfügbarkeit der Maschine weiter zu erhöhen, hat der Antriebsspezialist die Überwachungsmechanismen der Sicherheitsfunktionen über die normativen Grundanforderungen hinaus ergänzt. Durch die positionsbasierte Grenzwertüberwachung sowie die vorausschauende Ausblendung von Störsignalen können die angestrebten Grenzwerte mit minimalem Störabstand angefahren werden. SX6 testet die integrierten Komponenten bei jedem Gerätestart, nach jedem STO und während des Betriebs. Damit entfallen dokumentationspflichtige zyklische Funktionstests der Sicherheitsfunktionen beim Endkunden.

STÖBER hat zudem die Abschaltpfade der Stoppfunktion STO und SS1 überarbeitet. Diese sind mit fünf beziehungsweise sechs Millisekunden nochmal deutlich schneller geworden. Diese geringen Worst-Case-Reaktionszeiten, die minimierten Sicherheitsabstände und vor allem die schnelle Wiederverfügbarkeit reduzieren die Stillstandszeiten erheblich und erhöhen so die Anlagenverfügbarkeit. Angesteuert wird SX6 über EtherCAT. Dieses setzt auf das sichere Protokoll Safety-over-EtherCAT (Fail Safe over EtherCAT, FSoE).

Für den Betrieb des Sicherheitsmoduls sind keine speziellen Motoren, Encoder, Kabel, Stillstands- oder Drehzahlwächter erforderlich. Im Servicefall können Unternehmen mit einer SD-Karte als Datenspeicher eine bestehende Sicherheitsprojektierung völlig unkompliziert und schnell auf andere Regler übertragen.

Laufruhiger Torque-Motor mit optimierter Leistungsdichte

Bis zu 50% höhere Dynamik für kürzere Zykluszeiten

Motoren & Antriebstechnik

Der neue Torque-Motor DST3 von Baumüller bietet Kunden eine optimierte Leistungsdichte und verbesserte Dynamik bei optimaler Laufruhe. Dies ermöglicht einen reduzierten Platzbedarf, eine Gewichts- und Ressourcenoptimierung sowie erhöhte Produktivität und höchste Präzision. Da auf ein Getriebe verzichtet werden kann werden Montage- und Wartungsaufwand reduziert. Auch lässt sich mit den Torque-Motoren eine sehr steife Regelung der Antriebsstränge realisieren.

Mehr Dynamik

Durch die gesteigerte Dynamik von bis zu 50 Prozent im Vergleich zum DST2 lassen sich Zykluszeiten verkürzen, da ein schnelleres Beschleunigen und Abbremsen möglich ist. Dies ist beispielsweise für Spritzgussmaschinen oder Pressen vorteilhaft. Durch die erhöhte Dynamik kann die Schließeinheit kontrollierter und schneller auf- und zufahren. Der Torque-Motor DST3-135 stellt eine optimale Lösung für zahlreiche Maschinentypen in unterschiedlichen Anwendungen dar und ist eine elektrische Alternative zu Getriebelösungen oder Hydraulikanwendungen.

Die DST3-Motoren sind skalierbar und für Kundenanforderungen adaptierbar. Die Baugröße 135 deckt einen Drehzahlbereich bis 2.000 U/min ab. Mechanische Anpassungen, wie Drucklager, Hohlwelle, Vollwelle, Sacklochwelle, Verzahnungen, Flansch- oder Fußmontage und mehr, sorgen für eine perfekte Abstimmung auf die jeweilige Maschinenapplikation.

Linearaktuator mit Montageadapter

Einfache Verbindung für Schrittmotoren bis 300 mm Hublänge

Motoren & Antriebstechnik

Oriental Motor hat den neuen Linearaktuator mit Montageadapter für die PKP- und AZ-Motoren der Baugrößen 28 mm und 42 mm entwickelt. Die Schrittmotoren der PKP-Serie bieten ein breites Spektrum an Motorgrößen, das durch verschiedene Optionen wie elektromagnetische Bremsen oder Inkrementalgeber mit einer Auflösung von bis zu 4.000 Impulsen/Umdrehung ergänzt wird. Die Closed-Loop-Schrittmotoren der Baureihe AZ zeichnen sich dagegen durch einen batterielosen Absolutwertgeber aus, der externe Referenzsensoren überflüssig macht. Mit dem neuen Linearaktuator mit Montageadapter können Konstrukteure die PKP- und AZ-Antriebe nun sehr einfach zu einer passenden Lineareinheit kombinieren. Sie sind mit Hüben zwischen 50 mm und 300 mm erhältlich und verfügen in den Ausführungen mit kleiner Spindelsteigung (z. B. 2 mm) über einen Selbsthemmungsmechanismus.

Wahl zwischen 2- und 5-Phasen-Motoren

Maschinen- und Anlagenbauer profitieren vom Einsatz des neuen Linearaktuators mit Montageadapter durch Zeit- und Materialersparnis: So benötigen sie weniger Bauteile, da die Kupplung bereits im Adapter integriert ist. Das spart Bauraum und macht die Verbindung von Linearaktuator und Motor denkbar einfach: Lediglich fünf Schrauben müssen angezogen werden. Da der neue Linearaktuator mit den Antrieben der PKP-Serie kompatibel ist, stehen den Konstrukteuren nicht nur 2-phasige, sondern auch 5-phasige Schrittmotoren zur Verfügung. Sie können also zusätzlich auf einen extrem vibrationsarmen Schrittmotor zurückgreifen und so die für ihre Anwendung passende Lösung wählen.

Motion Controller für vier verschiedene Motor-Technologien

Vielseitig verwendbare Lösung für eine einfache Inbetriebnahme von Antriebssystemen

Motoren & Antriebstechnik

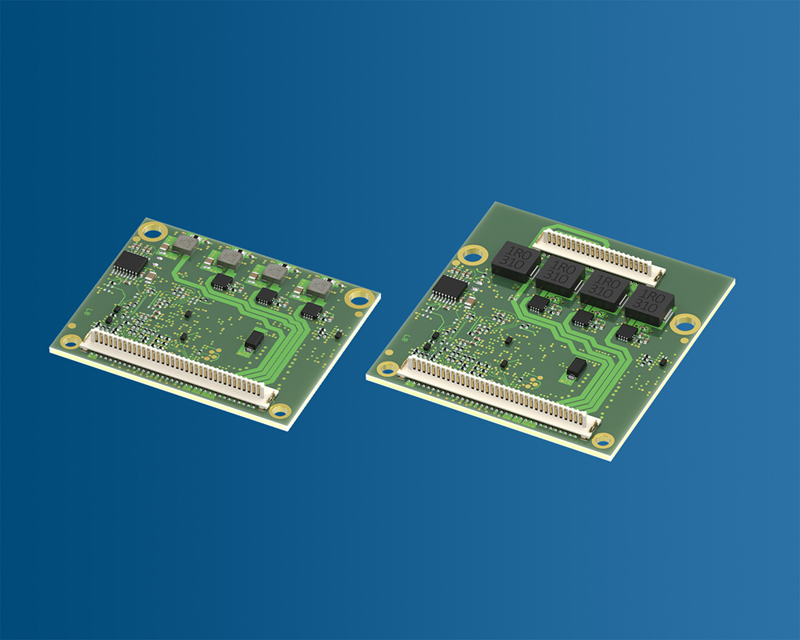

Die kompakten Controller MC 3602/06 B von Faulhaber können mit DC-Motoren, bürstenlose DC-Motoren und Linearmotoren mit den üblichen Positionsgebern als Servo Drive nach CiA 402 betrieben werden. Die neue Variante MC 3602 B mit bis zu 2 A Dauerausgangsstrom für kleinere Motoren und die Variante MC 3606 B mit bis zu 6 A Dauerausgangsstrom für mittlere Motoren, erleichtert Ingenieurinnen und Ingenieuren die Arbeit. Für Anwendungen, bei denen mehr als eine Motortechnologie zum Einsatz kommt, wird nur noch ein Motor Controller und ein GUI benötigt. Für die Installation und Inbetriebnahme steht die kostenlose FAULHABER Software „Motion Manager 7“ zur Verfügung. Damit läuft der Antrieb in wenigen Schritten. Angeboten werden alle wesentlichen Betriebsarten der CiA 402 Servodrive. Die Integration erfolgt über CANopen oder RS232, für die Inbetriebnahme wird hauptsächlich die USB-Schnittstelle genutzt. Ein zusätzliches optionales EtherCAT-Modul erlaubt Zykluszeiten bis unter 1ms. Zusätzlich können die Motion Controller auch ohne Zentralsteuerung Stand-alone betrieben werden.

Für die Verwendung mit Standardmotoren

In Kombination mit FAULHABER-Motoren liefert der MC 3602 B und MC 3606 B ein ausgeklügeltes Antriebssystem mit umfangreichen Schutzfunktionen. Die Produkte wurden für den Betrieb von Motoren mit eisenloser Wicklung entworfen und bieten hier hohe Dynamik. Genauso können aber auch Standardmotoren – wie beispielsweise NEMA Schrittmotoren – mit dem MC 3602/06 B problemlos betrieben werden. Damit stellen sie für eine Vielzahl von Anwendungen eine solide Basis dar. Egal, ob für die Anwendung ein Schrittmotor im Open-Loop- oder im Closed-Loop-Betrieb zum Einsatz kommt, oder in Kombination mit bürstenlosen, linearen oder DC-Servomotoren, der MC 3602/06 B liefert eine Lösung für fast jede Anforderung – in der industriellen Automation oder der Laborautomation, der Robotik, der Halbleiterverarbeitung oder beim Einsatz in Messsystemen.

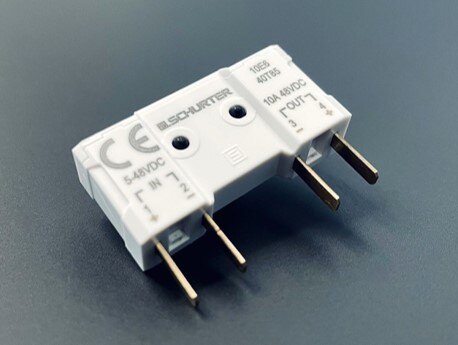

Kompakter elektronischer Schalter für hohe DC-Ströme

Bis zu einer Million Zyklen sicher ohne Lichtbogen schalten

Elektronik & Elektrik

Der Trend geht heute immer schneller zu mobilen Anwendungen von elektrischer Energie. Im Kleinleistungsbereich kennen wir dies alle von Smartphones und ähnlichem. Doch auch die Bereiche Automotive und Aviatik sowie kleinere Schiffe arbeiten fast ausschließlich mit Gleichstrom. Zudem wird in immer größerem Umfang Elektrizität auch direkt als Gleichstrom erzeugt. Hier sei insbesondere die Photovoltaik genannt. Wozu also den anstehenden Gleichstrom unter Verlusten (Wechselrichter) in Wechselstrom umwandeln, diesen transportieren, um ihn dann wieder unter Verlusten in Gleichstrom (Gleichrichter) zu verwandeln?

Bei dem neuen EDC von Schurter handelt es sich um einen elektromechanischen Mikroschalter, welcher ganz spezifisch zum Schalten hoher Gleichströme entwickelt wurde. Der EDC ist derzeit der einzige seiner Art. Er schaltet bis zu 10 A bei 48 VDC und ist sowohl kompakt und leicht. Das Auftreten von Lichtbögen wird durch den speziellen Aufbau und den Einsatz modernster elektronischer Komponenten (Halbleiter) verhindert. Dadurch ist der elektronische DC-Taster deutlich langlebiger (mehr als 1 Mio. Schaltzyklen) und zuverlässiger als vergleichbare elektromechanische Alternativen.

Blind kontaktierbare Board-to-Cable Steckverbinder

Zuverlässige und prozesssichere Lösung für Batterie- und Zellkontaktiersysteme

Elektronik & Elektrik

Das Y-Lock Pullforce Steckverbindersystem von Yamaichi ist bekannt als eine für Non-ZIF Board-to-Cable-Systeme. Mit der Version 4 gibt es nun auch das perfekte Produkt für Batterieapplikationen. Der Y-Lock V4 bringt weiterhin die Vorteile der Vorgängerserien mit und ergänzt diese mit neuen Features, welche die speziellen Anforderungen der Batterieapplikationen erfüllen.

Blindes Kontaktieren und Verriegeln

Eine bewährte Eigenschaft der Y-Lock Serie und des V4 ist der one-push Verriegelungsmechanismus. Dabei wird das flexible Flachkabel (FFC) oder die flexible Leiterplatte (FPC) mit Hilfe des vormontierten Stiffeners in den Steckverbinder eingeführt. Bei der V4 gibt es eine doppelte Verriegelungsfunktion, zum einem über zwei seitliche Verriegelungshaken und zum anderen über eine zentrale Verriegelung an der Längsseite des Isolierkörpers. Das Design der seitlichen Haken gewährleistet gleichzeitig die Blind-Mating-Funktion. Die De-Assemblierung der Kabelseite erfolgt wie bisher durch einfaches Ziehen des Kabels.

Berühr- und Verdrehschutz

Durch den Stiffener werden auch noch weitere Funktionen erfüllt: So gewährleistet das zweiteilige Stiffener-Design den Berührschutz der Pads der FFC/FPC, so dass auch im Servicefall die sichere Handhabung des Kabels erfolgen kann. Dieses Feature stellt auch sicher, dass der Stecker nicht schief oder verkehrt gesteckt werden kann und verhindert somit den Kurzschluss durch falsches Stecken der Kabelseite. Dabei werden 10 Steckzyklen sichergestellt.

Optional bietet Yamaichi die mechanische CPA (Connector Position Assurance) an. Der Stiffener kann somit durch das zusätzliche Kunststoffteil fix mit dem Steckverbinder verriegelt werden. Das Lösen der Verbindung kann dann erst nach dem Entriegeln der CPA erfolgen.

Niedrige Bauhöhe

Um die größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, gibt es die Y-Lock V4 Serie mit Gold- oder Zinn-Plating. Damit kann auf die Möglichkeiten der FPC-Lieferanten eingegangen werden. Der V4 ist derzeit in der 90° Version verfügbar und hat mit der Kompletthöhe von 4,5mm ein Design, welches perfekt an die engen Bauräume in Batterieapplikationen angepasst ist. Um den verschiedenen Anforderungen an Luft- und Kriechstrecken gerecht zu werden, gibt es Y-Lock V4 mit unterschiedlichen Kontaktabständen: 1,0mm, 1,2mm, 1,8mm und 2mm.

50W bis 150W Industrie-Netzteilserie

AC/DC Stromversorgung mit der Option für Push-In Klemmen

Elektronik & Elektrik

TDK Lambda bietet die hochzuverlässigen AC/DC Netzteile der HWS-A-Familie jetzt auch mit Push-in Klemmen an. Die HWS-A/E-Modelle sind mit vertikal oder horizontal ausgerichteten Anschlüssen erhältlich, was die Konfektionierung von Kabeln vereinfacht. Push-in Technik eröffnet die Möglichkeit zur Automatisierung von Fertigungsprozessen und führt damit sowohl zu Einsparungen bei Montagekosten und -zeit als auch zu einer höheren Zuverlässigkeit. Die Push-in Klemmen ermöglichen das Einführen von Drähten oder Aderendhülsen ohne Werkzeug, und im Gegensatz zu Schraubklemmen sind keine Definitionen und Prüf-Routinen für Anzugsdrehmomente erforderlich.

Höhere Reserven für lange Lebensdauer

Die HWS-A/E-Serie arbeitet mit einem Weitbereichseingang von 85 bis 265Vac und hält Überspannungen bis 300Vac für 5 Sekunden stand. Die Push-in-Anschlussoptionen sind für 12, 15, 24 und 48V-Ausgangsspannung für die Modelle mit einer Nennleistung von 50, 100 und 150W verfügbar. Alle Geräte sind nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1, IEC/EN 62477-1 (OVC III) und UL 508 zertifiziert und mit der CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien versehen. Großzügige Sicherheitsreserven bei Bauteildimensionierung und -temperaturen, einschließlich der Elektrolytkondensatoren, gewährleisten eine lange Lebensdauer in der Anwendung.

Platzsparende EMV-Filter mit hoher Dämpfung

3-Phasen-Filter für eine platzsparende Installation mit Antriebssystemen und Wechselrichtern

Elektronik & Elektrik, Motoren & Antriebstechnik

TTI Europe, Spezialdistributor für elektronische Bauteile, führt ab sofort die kompakten EMV-Filter der Serien FN3287 und FN3288 für Wechselrichter und Antriebssysteme in den Bereichen Robotik, Maschinenbau und Werkzeugmaschinen. Die Filter werden von Schaffner hergestellt, einem Unternehmen, das seit kurzem zu TE Connectivity gehört. TTI Europe liefert diese Filter, um Elektronikingenieure und -designer bei der Entwicklung intelligenter Fabrik-Automatisierungssysteme zu unterstützen. Dies hilft Herstellern dabei, ihre Anlagen weiterzuentwickeln, die Leistung zu steigern und effizienter zu arbeiten.

Die kompakten 3-Phasen-Filter der Serien FN3287 und FN3288 von 10 A bis 230 A bieten modernste Dämpfung elektromagnetischer Interferenzen (EMI) auf der Grundlage einer innovativen Filtertopologie. Die schlanke Bauform ermöglicht eine bequeme und platzsparende Installation neben Wechselrichtern, Umrichtern oder Motorantrieben und umfasst Anschlussklemmen innerhalb des Filtergehäuses. Die Filter ermöglichen die Einhaltung der EMV-Richtlinie und verbessern die Sicherheit, Stabilität und Zuverlässigkeit der Kundensysteme.

Optimiert für die Maschinenausrüstung

FN3288HV-Filter bis zu 230 A sind auch für 690-VAC-Verteilungsnetze erhältlich, und die EMI-Filterversionen C17/C21 mit niedrigem Ableitstrom sind mit Ableitströmen von 0,1 mA und 0,4 mA erhältlich. Sie tragen außerdem dazu bei, die strengen Anforderungen an die Ableitstrombegrenzung zu erfüllen. Die EMC/RFI-Filter wurden speziell für Motorantriebe, Antriebssysteme und viele andere Stromrichteranwendungen entwickelt und sind für die Anforderungen von Werkzeugmaschinen und Maschinenausrüstungen optimiert. Alle Filtermodelle sind UL-, CSA- und ENEC-geprüft und CE-, UKCA- und RoHS-konform.

B

Baumüller Nürnberg GmbH 12D

H

HMS Industrial Networks GmbH 9I

IMAGO Technologies GmbH 8M

MEGATRON Elektronik GmbH 11 Mitsubishi Electric Europe B.V 7O

Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme GmbH 10 Oriental Motor (Europa) GmbH 13P

Pepperl + Fuchs SE 11S

Stöber Antriebstechnik.GmbH & Co KG 12T

TDK-LAMBDA Germany GmbH 15 TTI, Inc Europe 15U

U.I. LAPP GmbH 10Y

TIMGlobal Media BV

Ruhrallee 185 - 45136 Essen - Deutschland

o.erenberk@tim-europe.com - www.ien-dach.de

- Redakteur:Kay Petermann k.petermann@tim-europe.com

- Associate Publisher:Marco Marangoni m.marangoni@tim-europe.com

- Marketingleiter:Marco Prinari m.prinari@tim-europe.com

- Web/Newsletter:Marco Prinari m.prinari@tim-europe.com

- Geschäftsführer:Orhan Erenberk o.erenberk@tim-europe.com

Verlagsrepräsentanten

Tel: +32-(0)11-224397

Fax: +32-(0)11-224397

Tel: +41 41 850 44 24

Tel: +44 (0)79 70 61 29 95

Tel: +49-(0)9771-1779007

Tel: +33 1 842 00 300

Italy, Slovenia

Tel: +39-02-7030 0088

Tel: +90 (0) 212 366 02 76

Tel: +1 616 682 4790

Fax: +1 616 682 4791

Incom Co. Ltd

Tel: +81-(0)3-3260-7871

Fax: +81-(0)3-3260-7833

Tel: +39(0)2-7030631